盯着星巴克店招Starbucks后面那个英语词看了几秒,决定把Coffee拆成cough+fee,并译作“咳费”。

《说文》曰:咳,小儿笑也;费,散财用也——和该品牌受(心态)年轻人士追捧,东西不咋便宜呼应。

OED称coffee本义或指“没胃口”。又“咳”嗽又“费”钱,谁有胃口?

足见“咳费”才是形声兼备的好译法。

编了一句英语, 算是周五授课心得(课上与90后诸扫眉才子交流了仰望星空的感觉), 只是不知该如何译成汉语——

To my students: The widest gap between you and me is that when we look at many a STAR high in heaven,

I think always of ephemerality vs. eternity,

and you BUCKS.

“@温泉的玛侬:今天的[上海jiaozhou]路很多警车很多警察,新装了摄像头,没人住的大楼忽然哗哗掉下来不明物休,媒体可以拍照不能采访,情绪激动的家属被早就停在那里的中巴带走,她们在车里使劲拍着玻璃,天越来越阴,风吹得树叶落了一地。”

兼作Animal Farm读后感

游罢庄园万念休

妖猪恶狗孽谁收

出园怕上焦烐路

老大哥拿摄像头

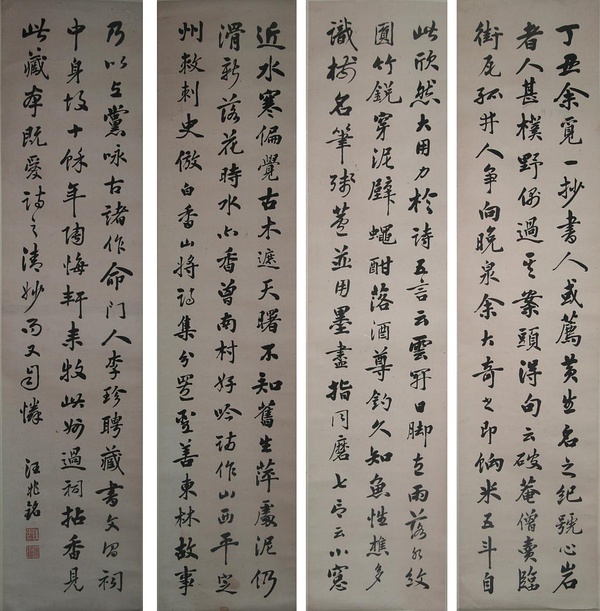

清人書風尚魯公者累世不絕,至翁瓶庵為止觀。偶見汪季新所書,愕然無語,學松禪相國幾亂真矣。今之噍俗必以漢奸國賊目汪氏,然其才其姿,其妻氷如,豈甘為臣虜,任倭孥戮者?喪亂雲狗,秘辛幾何,其待良史發朙乎。

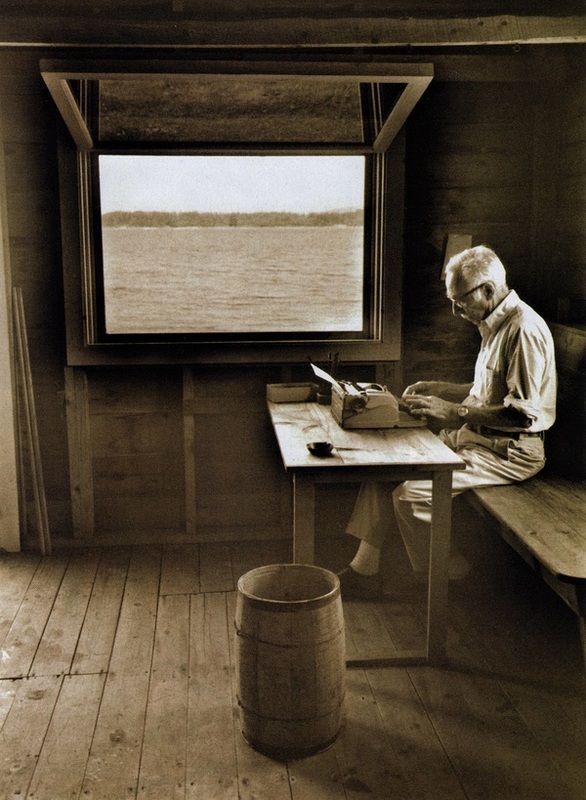

东人忆仆

E. B. 怀特

《外国文艺·译文》2007年第3期

家父宅中一直是雇仆从的,如今我这儿也有了。我在城内有座宅子,今早在楼上厅堂,居高临下,数了数,有五位呢。厨师一人,收整卧室兼日常随侍的女仆一人,护士一人,洗衣女工一人,还有位炉火师傅。家里上下,常常是满堂和气,其乐泄泄,仆从与我们如一家亲。甚至,我看到其中几位,都要哈腰致意。也有几阵子,仆从更替,此来彼去,频繁又热闹,气势搞得如北滩机场【the North Beach Airport,纽约一机场,1939年更名为LaGuardia Field。(全文注解均为译者所加。)】迎来送往一般。

每逢有仆佣要来,我和妻子两个总得亲手为她把屋子收拾出来——为她考虑得尽可能周全体贴些,又怕她会和我们合不来,仿佛是要给一窝小狮崽安顿新巢呢。此刻我甫从顶楼下来,夫妻俩正给新来的女厨安排间屋子。她名叫郭瑞雅。听上去似不像庖厨善手。可对我这个上了年纪的东家来说,天下已无奇事也。有个厨娘,名唤郭瑞雅,何足怪哉。甚至很久以后的将来都不会有奇事了。我把脑袋抬得高高,盼着郭瑞雅。话说回来,这第一趟进她的卧室套间,可真把我累坏了。现在,我正坐在书房沙发上,就感觉疲惫如一股巨浪般把我吞噬了——惯于使唤别人做事的,最能体会这种倦意了。我管这叫“Meisterschmerz”(德语:太爷型腰酸背痛)。我知道自己青春无复,知道有朝一日,会身衰力朽,纵有一班训练有素的家政工作者来殷勤伺候,我也无福消受。

我晓得,单身汉做起春梦来,往昔思过恋过的女孩们,都会趁着烟斗升起雾圈,从他们眼底漂泊过去。我是新婚不久,这烟中迷梦里倒也充实,只不过来的不是旧爱,而是旧仆。我梦到了艾珥玛、霭思妥、范如二夫人、奚娥薇、苏珊、安娜(她和我们有过一段“小插曲”,结果患上了胆结石)、高思腾和尤姬霓、小美女宜兰娜、宰尔达、欧庹和宓尔骓、范沃丝夫人、乔恩、柯莱尔。此时,我就想坐在这里,梦着他们,历历数来,一似拨数念珠,回忆和他们共同度过的阳光和风雨,分享他们的悲愁与欢趣、病苦与康健,接他们打来的电话,他们出门去的日子里我临时顶班,还要开车送他们去远郊教堂祈祝。我的这些老朋友,他们得过很厉害的病症,有过一阵阵极度的郁闷,更兼各色小恙末疾。每个名字都能唤起一段对往事的美好回忆。

就说奚娥薇吧。对我而言,奚娥薇意味着圣诞节,而圣诞节就意味着肺炎。家里总是有人在圣诞节病倒。如果不是鄙人,那就八成是位仆人。我们雇奚娥薇的那年,病倒的正是她。二十五号前几天,看她就有点弱不禁风的模样,我们感到有点不妙了。后来几日,我们一直照料她,不许她再做家务。可二十四日她却发起烧来,正赶上是下午早些时候在唱新年圣歌,到了暮色黄昏,体温开始攀升。最后,她话都说不清,嘴里嘟嘟囔囔了啥,便要去睡。我自己也不是感觉很舒服。于是,六点,妻子先给奚娥薇量了体温,又给我量。奚娥薇比我高出4度2分,这下确定她才是须送医院的人。大夫来看了,说有寒热,还提到了可能是肺炎。我就拿起电话,跟对方讲了一句在电话簿封面上读到过无数次的话:“快派救护车来。”

一辆救护车迅速出现在了门口街上,让我惊诧极了。警察也跟着来了,整个卧室都是止痛贴膏和爱尔兰人的味道,闻着蛮舒服的。孩子们当然最高兴在圣诞节能看到警察叔叔了——节日一下子就有了联欢会的气氛——但这样一来,我们做父母的又碰到了新问题,因为我们事先把所有礼物都藏了在奚娥薇的房间里,现在光是忙着叫小孩子别跟着大盖帽们跑进跑出就够我们呛了。

没人记得起奚娥薇的姓,奚娥薇本人也不记得;我就跟救护车随行医师说她姓“凯熙蒂”,医师就手忙脚乱地把她从楼上搬到了停着的汽车里。穿过一条条张灯结彩的街道,她就这么去了,我则徒步赶往医院(自己还在低烧),像“东方三博士”【the Magi,据《圣经》记载,“当希律王的时候,耶稣生在犹太的伯利恒。有几个博士从东方来到耶路撒冷。”(马太福音2:1)基督初生时,有几位博士在东方看见伯利恒上空出现大星,遂带着黄金、乳香、没药三种礼品,偱大星方向前往朝圣。今世传博士凡三人,故有此号。】之一,去打理住院事宜——这也是雇用仆役须要打理的一桩事宜。我是不会忘记医院怎么接受奚娥薇的。一到那里,人满为患——节日里的看病高峰——肺炎病房都要挤爆了。奚娥薇让人推到楼下走道里,在那里晾了约摸半小时。护士小姐奔走忙碌,张罗着要加一张病床出来。最后,安排妥定,我陪着奚娥薇去病房,一路上搀扶着她,最后道了声“圣诞快乐”,尽管这可怜的女孩已经恍然不知今夕何夕了。那时已经过了晚上九点,走道里只有夜间应急灯亮着一豆红光。我们这一小队人马刚挪进病房,就见病病歪歪各种样子都有,还闻到股晦气,突然有个妇人一声狂吼,算是对我们的迎迓了。

“奚娥薇!”那声音大叫道,语调中透出人不堪受的痛楚。“奚娥娥娥薇呀!”接着是一串短促急速的“奚娥薇,奚娥薇,奚娥薇,”最后是鬼哭狼嚎:“奚娥娥娥娥娥娥娥薇呀!”

有个女人能这么叫嚷,必定是她家里也有个叫奚娥薇的,或者过去遇到过一个,或者都有可能。但是,我这位奚娥薇实在吃不消这样。我猜想,她当时准觉得自己正被送入炼狱。“要命的老天爷呀!”我听见她喃喃低语。“要命的老天爷呀,把我弄出去吧!”我自己感觉必是也得了肺炎,而且真他娘的对不起奚娥薇乃至全天下,便摇摇晃晃,步履艰难地回家了。那个神圣的夜晚,剩下的时间里,我就忙着组装一辆儿童玩具消防车,那是刚从百货店送来的,店家肯定事先知道舍下遭遇家政窘境,因为送来的东西七零八落——一堆轮盘、车轴、螺栓、螺丝、螺帽、铁条和开尾销。

* * *

说来,那也是好一阵子以前的事了。奚娥薇挺了过来,但到乡下找了处地方疗养,那里空气对她好。我当时想,我知道生病是怎么一回事儿了。但我现在要告诉你,没人晓得生病真是怎么一回事儿,直到他家里有位专管楼上杂事的女仆得了胆结石。安娜和我们呆了六天,就开始发病了。其实,我都没怎么见过安娜——她和我各忙各的,从没机会碰见——我只是听人说,又听见她打字机噼噼啪啪的声响,才知道有她这么个人。她年纪挺大了,据我妻子说,双眼距离过紧,和富兰克林•D•罗斯福【 Franklin D. Roosevelt(1882-1945),美国第32任、也是唯一连任4届的总统(1933-1945)。】一样。我问了关于这位打字员的情况,妻子解释说安娜刚学打字,想借此提高文化水平。我也没法反对,因为我自己好多年来也雅好此道。

后来发现,安娜不单单是一介打字员——她还是个基督教科学派的信徒。在那一声惨叫引得我结识她之前,她咬牙忍了整整三个小时病苦折磨。惨叫是在凌晨四点钟,我和妻子从床上惊起,出于本能反应,立刻冲上一层楼去,看出了什么事。

“老爷啊,”安娜呻吟道,一见面就把我当朋友了,“给我点吗啡吧——是我的胆囊!”

“快叫医生!”我妻子说。“还有啊,”她指挥说,“你穿好衣服去,可能也要出门的,最好准备起来。”

我快步下楼,记得当时在犹豫,到底穿那件未经漂白的蓝色毛线衫(口袋里放着胆囊炎手术所需的一应物什,如现金、自来水笔和钥匙串),还是穿那件棕色花呢大衣好,后者更适合平日穿着,可惜该好好熨烫一下了。我知道,在我再次入睡之前,这一天的折腾都会过去,而我心想:还是好好穿戴起来吧。

待到大夫来了,我已一身蓝色,时刻候命了。他看安娜很熟悉吗啡,便有些疑心。又直言相告,说她的胆囊可能快不行了,我们最好联络上她的亲属。嗬嗬,比起家政服务员来,他们的高亲贵戚是一派更为神秘莫测的人物。经验告诉我,这些亲戚有时甚至连个名姓都没有。我也晓得,电话找不到他们,虽说有时他们一大家族就住同一幢楼,楼内还安有一部公用电话。医生把她抢救了过来,我们就逼问安娜有啥亲戚没有。最终,绕过几个第三方,打了一通言辞婉妙的电话,才挖出一位美人来——是侄女,安娜说是。我们求她尽快过来。谁知,来者在我生平所阅之人中,算得第一流的美女。她是那日早上九点到的,带着个十四个月大的邋遢婴儿。我把她让进屋里,她立刻把孩子塞到我手上。“您不介意吧?”她说,“我昨夜的酒还没醒呢,站都站不起来。‘笨婆’这回真倒霉呀!”

“谁?”我忙问。 “‘笨婆’呀,”她说,“我们都这么叫安娜阿姨的哇。”

“哦,原来不晓得的,”我接过话头,“是呀,蛮吓人的这次,疼得厉害。我真是不好意思啊,你自己都这么不舒服。”我客客气气加了一句。

“我再喝上一口就平安无事啦,”她说,“我昨儿个晚上散了戏,就喝了个酩酊烂醉。话说,我在《蜚语流言》这部剧里当了个跑龙套的。你看过了伐?”

“还没呢,我倒是挺想看的,”我回答。

我们并驾齐行到楼上。孩子挺沉,浑身湿答答,一点生气都不见。我坐下,把他放在膝盖上,马上就腾出手给办公室拨了个电话,告诉他们我估计不到下午是没法过去了。

我有时会回想,那个早晨,我站在那里哄着重病女佣“笨婆”的侄孙子,我的东家生涯便达到了一个小高峰,拥有了可谓德操高尚的品质。可惜好景不长。安娜还没走掉一个钟头,我和妻子就在那里做贼似的忙着翻看她留下的日记了。我们是在她的写字台上发现的。我们俩的意图一开始是很光明正大的——我们就是想翻翻,看能不能找到她侄女的地址,当时她在慌乱中忘了告诉我们。可是,读着读着,我们就读进去了。安娜的故事一开始就抓住了我们的心,带着我们一路突飞猛进。日记是蘸墨水写的,手书笔法端秀凝练,时间跨度近两年,按先后顺序记录了在过去两户东家那里的举止行藏。整本日记大部分就是对无聊生活的复述。“太太下午出门。”“天愈冷。”“罗伯特•泰勒【Robert Taylor (1911-1969),美国影星,曾主演影片《茶花女》、《魂断蓝桥》等。】昨晚在河滨路【the Strand,伦敦街道。】,没打算离开。”我们一边啃读着日记,一边作种种观想,一页接着一页的无趣内容。突然,仿佛眼睛叫块大板子给打中了,我们看见有一则简明扼要:“今天给密尔沃基【Milwaukee,美国港市。】警察局打了电话。”

一起就是这样了。没有什么起缘,也没有什么发展。孤伶伶这么一条,一本灰色小本子里短短一章紫色墨迹。我们现在都没搞明白那是什么意思,有时还会猜上一猜。

安娜的结石完好地取了出来,人很快康复如初。我们主动提出支付手书费用,但是她谢绝一切经济援助。我们为她保留着岗位,但她却再没有回到我们身边——这让我相当失望,我是多么想跟她混得熟一点,也能叫她“笨破”呀。或许,此刻她正在她那台便携式打字机上手指飞舞——写一部剧本,或者,是给司法部的一封友情提示函。

* * *

我的宅子里有一群人,他们和我只有契约关系,这一现象始终让我惊奇。要是能按自己的心意办事,我大概永远不会雇用家政服务员吧,而会自己的事情自己做。可是,与家庭有关的一切事务素来由我妻子一人定夺,给她安排得舒舒服服,妥妥帖帖。她真的喜欢玩花样,要是有诸如婚后生活这样的难题摆在眼前,她凭直觉得出的解决方案就是雇用四五个外人掺合进来。身为一家之主,这个角色光鲜得羡煞人,也辛苦得吓煞人,总是让我劳心劳力,不得富裕。但,我也得承认,它给我的生活带来了一种狂欢节般的情趣,仿佛饭厅里有一头大象在那里摇晃蹒跚。而一生也只有那么一回,会有一个你完全无法离开、极其高尚的人在不经意间走进你家中,像安妥讷•范如柔这样的,进而会成为你家中一员,不管有没有血亲关系。安妥讷在我们家里添乱已经有十三四年了,真的要是跟她分开,那肯定是像跟亲生孩子分开一样。不过,并没有别离的可能啦。我完全确信,我自己咽气的那一刻,安妥讷肯定会在宅院某处忙活,做些无足轻重的杂事,譬如熨烫狗垫子。

其实,她芳名唤作安妥聂。不过,我想还是再回忆她之前,先介绍些关于她生平的细节为好,因为她是我们家政这枚大苹果的核儿呢。没有她,我们得完蛋;有了她(这也是她肩负的职责所迫),我们要完蛋。一日夜里,某贸易职校的大礼堂挤满了人,我和妻子坐在安妥讷身边,看着她嫡生子皮霭秋穿着我那件蓝色哔叽西装以优等生的成绩毕业。那时,我才有机会仔细观察这位奇女子的超凡面容,心中暗幸此生能遇着她。我相信,她是出生在意大利北部的。能说一口意大利语、法语和英语的大杂烩。不过,唯一对她胃口的英语谓语结构就是“正在……着”。甚至,她整天说的其实都是分词,用她无法背弃的法语连词将它们串在一起。要是你问她愿不愿意给你煮个鸡蛋,她会回答得很简单:“Oui【法语:是的;好的】,我这就煮去。”有一次,是在除夕夜,她调了点酒,热的时候又加了糖,喝得自个儿醉醺醺。我们第二天问她是不是当夜安全到达第六大道【the Sixth Avenue,纽约街道。】“高铁”【“高架铁路”的省略形式】,她便羞涩地眨着长长的眼睫毛,说道:“啊,oui。哈哈!我正在跑着去的哇!哦,我的天呐!”

虽说她貌似成天在为我们做事,为此也挣了钱,但这只不过是我们在自欺欺人罢了。她还另有一番充实忙碌且引人入胜的生活——她有间公寓,里面有鸟儿和花草,有个她不断倾注着关爱的儿子,有两位须每日为他们准备二餐的寄宿客人,还有条杂种的凯安【Cairn,一种宠物犬】母犬,老被一条更草更烂的公狗占便宜(这一点上,安妥讷和她命运相似)。上次母犬下崽子,安妥讷特意带来一条,一路上还呵护备至,就是为了给我们见识见识。那条小狗直似个怪兽,长得有几分像中国种的犬类,一肚皮的肠子里火气很旺。对于那条母狗的悲惨运数,我们表示很难过,安妥讷听了,叹道:“啊,oui,”她说,恍恍惚惚如在梦中,“都四(是)那天晚上在屋顶上中了招。”

我真奇怪,居然家里还在给安妥讷钱。她擦拭一架木质蜡烛台的一边,需要耗时二小时半,而且还会忘记把蜡烛台放回壁炉架上。我们那条波士顿小猎犬就会叼着它到地窖里,在炭盆子里撕咬个够。从中,我们能收获到的就是她对这桩小事的精彩复述,包括惟妙惟肖地学小狗的动作。“它真嗨(开)心哇,”她在演示,“叼在嘴巴里,像根度(大)雪茄烟,mais【法语:但是;不过】一直不掉下来。哦,它正在叫唤着,它正在跳耀(跃)着…...”

我们雇人来家里,就是这里坐座,那里坐坐,给我们学学小狗模样。听起来不近情理。可,我们就是这么做的。一天早上,她出现了,准备干活,带着一只囚在镀金笼子里的病鸟、她那条母犬(又怀上了),还有自己家里待洗涤、总是拿来我家洗的衣物。“安妥讷啊,”我妻子忍无可忍,发话了,“我实在没看出来你今天有打算给我们家做事的样子。”安妥讷飞舞着她那对美眉。“没问题,”她说,“我正在做着呢。”她说完话是不会给你留出空子钻的。

她厨艺精湛,我们遇到过的人中绝对堪称头筹。可惜,我们家里的吃饭时间和她自家的周转自如有冲突,她就不给我们做饭了,而只给我们的狗狗准备食物,用她那双红兮兮的手把生肉和胡萝卜拌在一起,随意而精准地洒上几滴“砍烂(橄榄)油”,那手法就像美食家在为色拉淋上调味剂。有好几回,我看着狗儿的食盆,都掩饰不住艳羡之情,安妥讷的双手一触碰到食物,食物登时就成了美味佳肴。每当想到她烹制的鸡肉洋葱煨饭,眼泪就要涌上来了。

我想,我们喜欢安妥讷,应该是出于情投意合:她爱做的事情和我们一样;她对事物的标准和我们一样;她应对局面的方法和我们一样。她也喝几口的,且爱看着别人喝,会感到很开心。因此,你叫她给你弄点冰块来,她就会很勤快,眼里还闪闪发光。我们通常在夜里会偷偷给她点酒喝,得趁着其他正经八百的仆役没注意。她抽的烟和我们一个牌子,抽起来还是一支接一支的。她欢喜狗,我认识的家政人员中,只有她,看见一条狗在门垫上呕吐时,会先为狗着急。我真的没法不赏识她,虽说我常常得自己动手洗门垫,而她却在一边照料小狗。要是你给她一件法兰绒的衬衫去洗,她会投入全部的爱和力,交回你手上时,衬衣的大小尺寸和泡入洗衣盆前的一模一样。此外,安妥讷还有那种伟大的拉丁品质:她是个现实主义者。生活就是生活,该怎么样就怎么样。我们曾雇过一位男仆——一个中年比利时人。一天早上十点左右,他突然发起猪头疯来,在餐具室里踢锅子砸碗的,脱光了衣服在洗衣间来回裸奔,弄得很兴奋,希望如此闹一闹,能撩动安妥讷的情思。当时我和妻子都不在家。事后,我们为他这次遽然发春而跟安妥讷道歉。她咯咯一笑,似还有几分留恋,“算啦,那个老家伙哟,”她莞尔说道,“没啥了啦。”

* * *

这个“没啥了啦”的“老家伙”,是我打过交道的第一个男仆。他名叫高思腾,在我们这里做事的时间不长,故事倒不少。他是“一对”里的一个。真的是要雇过“一对”仆役夫妻的,才晓得家政里藏的玄机。我是反对雇的,但我太太向我保证,说一对会比一个更划算,因为男的可以料理炉子。这样的逻辑经不住推敲,我没怎么信,就去问保姆,问她是否在别家和夫妻档佣人共过事。“哦,有的呀,我蛮喜欢的,”她回说,“早上下楼时猜猜这次又是哪个鼻青脸肿,很好玩的啦。”

反对雇一对夫妻仆役,我真的坚持了好一会儿。

“为什么不好呢?”妻子固执地问我,“到底有什么理由要反对?”

“这么嘛,”我说,“我不喜欢房子里有个男人在那里蹑手蹑脚走路,点头哈腰,退步礼让。”

“男人怎么啦?”

“反正,我也不知道为啥,”我嚷道,“就是不伦不类的嘛,我就是这么想的。”

“不伦不类?什么破理由啊?再没有比有个你在房子里更不伦不类的了。”

“你也晓得男仆有时做的勾当的呀,对吧?”我问她。

“做什么啦?”

“他们会用水蒸气熏开你的信封。有一回我看的电影里就有这么个家伙。”

“啊,我的天呐!”我妻子说,对话就此终结。等到星期一,高思腾和尤姬霓就来了,坐出租车来的。

我前面说过,他们都是比利时人。无论是当时抑或如今,在我看来,我太太请来这么一对既说不来也听不懂英语的佣人,实在是鬼把戏玩绝了。我自己是既说不来也听不懂其他任何语言的。安妥讷的意思我大致可以把握住,因为她大把大把用英文小品词和名词。高思腾和尤姬霓说话混杂着法语和佛兰芒语,这下甚至我那能操英法双语的太太都觉得麻烦了。一直要等到高思腾和我两人发明出一套手臂信号和轻声喉音呼喊的系统,家里算才有了交流。

“他马上就会学英语了,”妻子跟我保证道。那个老家伙倒的确也突击过一阵子。一天晚上,高思腾作司仪的正式餐会结束了,我们到花园里抽烟,女士们都斯斯文文地退到了楼上的客厅里。我都快抽完半支烟了,这时高思腾出现在了花园里,他脑门上脱了发的那块肉在月光下闪闪生辉,灰色的卷发像小葡萄藤般垂挂在一双粗大的耳旁。他食指朝上指着,脚后跟紧紧并拢,深鞠一躬,言道:“Pardon, M’sieu【法语:打断一下,先生。】。Café【法语:咖啡。】在骡上。”

“怎么会呢,高思腾?”我低声问道,宾客们都被吸引住了,在一边看着。“Café什么?”

“Café在骡上,M’sieu。在骡上面。”

“哦,oui。哈哈,oui,高思腾。”我忙打圆场,遂带着客人们到楼上饮咖啡去了。

或早或迟和我们宅子有过类似关联的人可以编成一本花名册,而册中高思腾和尤姬霓远非是最成功的,但却在很多方面是最特别的。我妻子去那家家政职介所,后来在那里雇了他们俩,当时职介所主任就十分热情——他们是“十全十美的仆人”,曾在华盛顿一家外交官,我相信是大使吧,家里受过专门训练。我想我妻子大约是对这点有了好印象。反正,她没有预见到让高思腾从伺候大使直接降格到伺候我这一介布衣对他本人会产生怎样的恶果。我就觉得挺对不住这个老伙计的,他可是一幅久登大雅的派头呢,也对不起他那位牙龅个矬的夫人,即便不知你在说什么,她也会咧嘴憨笑,频频称是。我和高思腾的第一次见面就没啥好兆头,不大投缘。周一他初来的时候,我正患重感冒,一早上都穿着钮扣扣到脖子的毛线衫,窝在三楼书斋里,伴着几盆病怏怏的室内观赏植物和几个空画框。我太太早上就出门了,要夜里才回来,她已嘱咐过这对还没喘过气来的夫妻,要给我这位他们还不曾谋面的男主人准备好午饭,还交待过我正身体不适,只在楼上的几间屋子里活动,但会下来到饭厅吃午间餐。

“M’sieu est【法语:先生是】得流感了。”她说,发挥出了最好的佛兰芒语水平。

“Oui,Madame【法语:夫人;太太。】。”高思腾彬彬有礼地应和道。

一点钟,我听见门外有偷偷摸摸的脚步响动。接着是一记敲门声。“哪位?”我说。门推开了,他站在那里——一个衰老、长着灰发的小个子男人,一身燕尾服即便有些不合时宜,却也煞是美观。一位已为人夫的比利时人,在周一中午,立在我屋子阴暗的门口,穿着正儿八经的晚装,这样的形象真有点悲剧色彩了。身旁墙壁上石灰都开始剥落了,他看上去站得不是地方啊。彼时彼地,我就明白了,我们此番和夫妻档的交手恐怕要凶多吉少。他皮肤烟灰色,领结也没白亮到哪里去。我妻子告诉过他不要用法语或佛兰芒语招呼我,可他又没法用其他语言来表述“午饭”这个概念,他干脆就举起一条胳膊,转了一大周,以行动代替雄辩,指着楼梯,比划着肉圆子的香味,继而告辞。

那午饭更是比我料想的要灰暗多了。和我同桌吃饭的有我那年齿尚有的儿子柏忒兰,还有那条波士顿小犬“拍而喜”。后者完全没有因为在晌午看见一身燕尾套服而郁闷,而是兴奋异常。它在木盒子边上摆出前腿靠后、准备出动的姿势,然后在高思腾那骨瘦如柴的双腿间来回进行侧线冲击。按常理说来,柏忒兰应该乐得看白戏,会在旁叫好喝彩,可小家伙居然中了咒一般,坐在原地,我很吃惊。他的目光不曾从高思腾扭曲的面容、和“拍而喜”的嬉闹形成奇怪对比的严肃神情上移开过。高思腾的欧陆式倨傲委实让人有点反感,整顿饭间,柏儿只敢低语。我鼻子擤个不停,一边喝骂“拍而喜”,可是不怎么管用。最后,我跟高思腾说:“对不住啊,高思腾,这小狗儿老跟你瞎闹。过阵子它就会认你了。”

“M’sieu?”高思腾问道,浑身发抖,不解我意。

“这小狗儿,”我说,指了指,“我怕它要给你添大麻烦呢。”

高思腾仔细掂量了我这话,搜索各层意思。然后满脸挤出一个狰狞的微笑,用大拇指和食指夹起一个肉圆子,僵硬地弯下腰,把它送给“拍而喜”。当时,我毫不怀疑,他是在重温华盛顿和高人雅士的生活吧。

我们因高思腾在洗衣房的一段闹剧炒了他和尤姬霓,他就大吵大闹,一开始直截了当拒绝接受解聘。我站在旁边,我妻子轮流用法语来解雇他,又用英语把他的抗议翻译给我听。据他说,我们犯了一生中的弥天大错(他那曼妙动听的音色沉入低音区,又急转而上,好似一羽黑雀),放弃了他和他那才华横溢的老婆所能提供的服务。我们就反驳。我们说,烈酒已经毫无疑问损毁了他的形象。尤姬霓一听“烈酒”二字,使劲点头同意:烈酒让高思腾发野了,但我们完全不必计较这么点无害的过失。高思腾显得越来越凶蛮。解聘势在必行,他则宁可把整桩遗憾事都怪罪在我们头上,是我们作东家的太没见过市面了。“他说我们没见过市面,亲爱的,”我妻子说。

出于某个原因,我听了这话就震怒了,因为我想到了安娜的胆结石,还有那其余的一千零一夜。

“天父在上,我绝不许有人站着这里还说我没见过市面!”我吼道,“给我滚出去,你这恬不知耻的草包!”

半小时后,他们走了。但高思腾还是说出了他最后一句话。他出现在二楼,拎着皮箱刚下来,放下箱子,转过来向我们致意。

“S’il faut partir,il faut partir。Pfui!【法语:去也终须去。操蛋!】” 紧接着轻轻一推,箱子坠入空中,他就看着它呼啸着落入楼下,把木质台阶刮破了好多处。“十全十美的仆人”就此告辞。

我妻子可不会轻易泄气呢。高思腾与尤姬霓一走,接踵而至的就是另一对并蒂连枝:欧庹和宓尔骓。他们俩都是年轻的德国人,英语却说得够清楚——这对他们而言是寻常事了。欧庹派头是典型的“体育俱乐部”里人。个子大,眼睛蓝,虚荣心强,身体棒。怎么瞧都是个良家子弟。我一直感觉他伺候我们用餐是应该穿条短裤,背个登山包的。他喜欢搬运重物,这能炫一炫他体力好。他常下到地窖里,把盒子乱扔,不知在那里头疯忙什么。我姨妈是位体态相当丰腴的老年女士,她割除阑尾后到我家来休养,一个问题就是如何把她弄上楼去。“这事情易卢(如)反脏(掌),”欧庹说,迅速打量了她。没等我忙能拦住他,他已经抱起海伦姨妈,连带着她伤口上的纱布和其他一应物件,大步流星上了两层楼。“就这么简单!”他说着,把她噗通一下扔上了床。

欧庹喜欢和我呆在同一间屋子里。他发现我是个写书的人,就决心要尽其所能襄助我。总是冲进我书斋,穿着一身带拉链的学生装茄克衫,手捧一份从《每日镜报》【Daily Mirror,美国报纸,多载小道消息、八卦新闻,全称 New York Daily Mirror。与英国报纸Daily Mirror(1985年后更名为The Mirror)不同。】摘下来的剪报,上面沾满了油渍。“有边(篇)文章你看看嘛,”他会这么来通告一声,然后将一则无聊八卦新闻递给我,说的竟是一只老猫在垃圾桶里哺育知更雏鸟之类的。所以,有他在家里,我就没法干活儿了。我那阵子就去“公共图书馆”【the New York Public Library,美国最大的市级图书馆,以收藏图书种类数量之巨饮誉全球。】的阅览室,和其他“避难者”挨着坐在长长的橡木书桌边。

我们家不知怎的,总会让人感觉仆役们伺候过别人府上,再来到这里就成了折辱。高思腾与尤姬霓见我家不是大使宅邸,便大失所望。欧庹见我连两辆“杜森柏高”【Duesenberg,美国豪华汽车品牌。】都没有,精神就崩溃了。他前面刚伺候过的那位先生就有两辆“杜森柏高”,欧庹老在我面前提这茬儿。纵使我同意欧庹驾驶我那辆“黑特生”【Hudson,美国汽车品牌,1954年并入美国汽车有限公司(American Motors Corp.; AMC)。】轿车(不过,我不曾真的同意过),我怕也填不了他的欲壑。我想,必是我们家里过得单调乏味才逼得他玩起飞行这个副业来。他把两分职业融合得妙极——这里伺候我们用餐,到了周四和周日下午,就去法拉盛【Flushing,纽约皇后区(Queens)内一区域。】的一处机场上飞行训练课。

我问他是否花费不菲。“哪有,”他答道。“一个钟头十块钱,就这莫(么)点儿啦。”他有天给我看了他的护目镜,花了他27块5毛。

他在空中行进得很迅速。速度一快,就能单飞了。他还飞越过附近那条河,在我们宅子上盘旋,猛地斜飞到预定的高度,在不违反航空管理局章程规定的范围内尽可能炫耀他的技术。这对他的雅利安劲头儿是个再好不过的发泄方式了。可这却给我疲惫不堪再负重的脊梁骨上又加了一根稻草。一听到我这位雇员的飞机在我家屋顶上轰鸣作响,我就他妈的犯恶心。星期五早晨的那份咖啡是由一名刚从碧空蓝天上下来的男子给我沏的,我也一直习惯不了。我便觉得自己是扎根在土壤里,那么渺小微末,那么古板呆滞。于是,不自觉的,我在对待欧庹的态度上有了变化,以此慰藉自己。

“哦哟,”我会酸唧唧地说,“居然昨天你没摔断脖子嘛。”

欧庹就会笑笑——很响亮,很豪放。“哪里啊,我很冲(聪)明机灵的嘛。”

他是太聪明机灵了。他后来离开我家,不是因为航空事故,而是因为和柏忒兰的保姆凯蒂合不来。她在背后管他叫“人猿泰山”,对于他身躯健美的好感也并不比我的看法更深切。

依我看,欧庹最高尚的品质是他时刻准备着在餐桌边上回答一切问题。我们第一次注意到这点,是在海伦姨妈去做阑尾炎手术的当天,那是欧庹刚来不久。

“我真想知道这手术要花多少钱啊,”吃正餐时,我对我太太言道。 “五十块钱,”欧庹回答,从我左侧端上来一盆花椰菜。

发觉他反应这么敏捷,我挺高兴的。不久,便发现他的信息储存面涵盖了天下每一个话题。举了例子吧。要是有人客在正餐间为了打破沉默,调节气氛,说她发现了一爿很灵的小花店,可惜记不起到底是在第五十一大街【Fifty-first Street,纽约街道】还是第五十二大街【Fifty-second Street,纽约街道】了,欧庹就会发话了,“第五十一。”要是你想知道哪家戏园正在上演某出戏,欧庹会宣布是“广陵剧院”【the Broadhurst Theater,纽约百老汇一剧院。】。

我从没发现他哪次是说对了的。尽管如此,他还是能给我们带来极大安慰。很多很多时候,你只是尽快要一个答案罢了,哪怕这答案毫无意义。

还有一点我很喜欢欧庹的就是他总爱扯自己跟黑道的关系。欧庹来我们家不到三天,有个珠宝店老板的老婆,因她姘夫一时醋海翻波,在郊区一所公寓小楼里将她害了。

“这奇怪,这嘎(家)伙怎么进到楼道里去的呢,”欧庹说,隔着我肩头扫了一眼报纸。

“有啥好奇怪的嘛?”我回应道,“他按别人家的门铃,人家按了开门键,他就进去了呗。”

“那是你这莫(么)想罢了,”欧庹说,“可那栋楼不是这样的,只能让人大(带)你进去。”

“你怎么了解得这么多?”

“我在那里上过班。”

很快,一切都清楚了:欧庹不仅在那个犯罪现场上过班,而且在所有犯罪现场都上过班。正当警方为了案情扑朔迷离而在未知的黑暗中打滚,欧庹和我却在真知灼见的闲庭里信步。每当我有关于任何问题的一丁半点疑惑,我就去请教他,得到的必是斩钉截铁、一点不带含糊的答案。

* * *

烟中迷梦啊!我坐在这里,有烟斗和往事陪伴着,那些可爱可亲的人儿依依飘过,真是无限怡人!我回想到那个春夜,十年前了,我正坐在饭厅里,端着咖啡凝神。门开了,一位农家少妇进得屋来,捧着一簸箕马粪。她在宅院前拣到的,沿着我们家门口道路刚过去一架“博登”乳制品公司的送奶马车。少妇发现我还在饭厅里,很惊讶,羞红了脸庞,旋即端着她那坨宝贝到后花园,轻轻撒播在那一小片肥力殆尽的泥地里,地里是我们种的一丛女贞。

烟雾绕成花环,荡漾在我头上。我看见了范如二夫人清癯健泰的身形,安妥讷老管她叫“范二如”,而“范二如”又管我叫“小乖乖”。我想到了祢旎,她崇信伊朗巴哈教派,十分坚定诚笃,每日只能在日出前和日落后吃点食物,如此这般节饮缩食,弄得她体质孱弱。为了掩盖恸哭的声响,她总开着厨房里的打蛋器。还想到范沃丝夫人,她年纪一把,特立独行。有一次搭我车坐了500英里,途中我花了1块2毛5分买了份鸡肉餐请客她吃,她却将整份盘中餐倾入手提袋内,要回去喂她的小狗狗,那可是她生活里唯一的乐趣呢。

我悉数数过,一一不落。不过,今天,我感觉一阵困倦爬满了周身。优势,我愿再经历一遍那些奇妙的金色时光。但,也有时,范兰心屋子里的收音机会开得特别恼人,于是“Meisterschmerz”袭上心头,我才知道自己要的不过是淡泊宁静。

余以九月乙巳未時飛抵京華,翌日將赴《英語世界》雜誌卅年慶會。是暮,入王府井希尔顿酒店晤友。登危樓,把玉盞,遠望故朝宮殿。子初,歸天伦松鹤大饭店 ,同室來宿一長者,咸陽人也,秉燭縱談天下勢。余幾難置喙,聊以唏噓相應。

塵封霧鎖夜初寒

鳳闕遙遙簷角殘

歐美新潮任爾逐

幽燕古調倩誰彈

能消土酒幾盃濁

欲解金風一帶寬

不敢長街思往事

只緣江左著書難

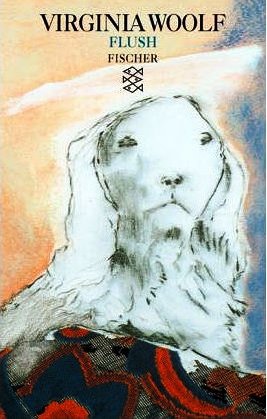

1933年,弗吉尼亚•伍尔芙的《阿弗小传》由她与夫君莱昂纳德共同创办的获佳思书局(Hogarth Press)出版。和她此前行世的短篇小说一样,当时批评界反响平平。似乎可圈可点的只是题材特别——为一条术语叫“西班尼尔犬”的名种小狗立传。伍尔芙在日记里提到这本即将完稿的书,称之为“小故事”,并不打算写长,可杀青之际,却自叹笔墨不够收敛。

《小传》情节用一句俗语概括:狗眼看人。看到了巴芮特小姐,勃朗宁夫人,她的寂寞、男性追慕者和爱情、文学,还有向自由的放逐。同样内容,近代英国文学史著里可找到富饶的材料证据,还原出西洋一代扫眉才子的浪漫人生。只是,狗的视角给我们带来了另类的新鲜。

首先,狗和人是不一样的。当然,这是废话一句。伍尔芙频频强调这一点,自有其目的。因为阿弗是天生莫名其妙地“文艺”,第一次看到巴芮特小姐,简直是情人隔世相逢:

【于是,绝望和痛苦的潮水淹没了他,无情而不可变更的命运如此袭来,他[阿弗]仰首长嚎。一个声音叫“阿弗”。他没听见。“阿弗”,那声音又叫了一下。他吃了一惊。本以为这里单只有他。他转过身。这屋里还有活物和他在一起?沙发上是什么?他生出一种疯狂的希望,不管沙发上是什么,也许能打开门,他就可以冲出去追蜜陀佛小姐,找到她——而这不过是一次捉迷藏游戏,就像以前经常在家里暖房中玩的一样。阿弗一个箭步冲向沙发。

“哦,阿弗!”巴芮特小姐说。她第一次正面看他。阿弗也第一次看着这个沙发上的女人。

两下都惊住了。[……](18-19)】

恁般心境,正是“愁看残红乱舞,忆花底初度逢”。但作者立刻抡起“人狗大防”的粗棍,当头就是一棒:“她是个女人;而他是条狗”(19)。于是,读者反而隐约觉得,阿弗与其说是条狗,不如说是错投狗胎、神智不昧的人,男人。他和“蕾丝边”伍尔芙一样,知道他自己与女主人注定没有结果——在狗的个案里,连想到注定没有结果这一事实都是可笑的。可是,比人占优势的是,他照样可以大摇大摆在她生活中爬来走去,其优势未必输与同居男女。

此后,“她是女人他是狗”的判词时不时出现。但最沉痛的打击莫过于勃朗宁先生的出现。并不是说此事让小狗彻底死心,而是在林黛玉般病弱的女主人那几下耳光里,他明白自己于她,到底几斤几两——不就是咬了你男朋友一口么?于是,这促成了“文艺”阿弗向“二逼”转型:

【像一个被放逐的人,他躺在地板上,内心激烈的情绪翻滚成漩涡,灵魂在漩涡中的岩石上撞得粉碎,又找到一小片立足之地,缓慢而痛苦地站起来,重新回到了干地上,最后出现在一片宇宙的废墟上,打量着一个在新的蓝图上建造的新世界。这是什么?——毁灭还是重建?这是个问题。他的困境只能追溯到这么个大概。(56-57)】

伍尔芙写到此处,已经从戏仿幽默的简•奥斯丁改向悲剧家莎士比亚致敬了。我们看到阿弗这条小生灵的哈姆雷特化,不知应该是喜是愁,甚至想不明白,比起这狗,我们自己失恋时是卑微些,还是崇高些。或者,哈,看穿了——她是个女人;而他也是个女人,是伍尔芙灵魂附了阿弗的体。阿弗遂望峰息心,开始随波逐浪的新狗生。

本次性质并不算特别恶劣的非群体性袭击事件分隔了阿弗的情欲和理性,他此后的角色充其量只是伦勃朗夫妇恩爱的近距离见证者。按照这个思路写下去,全书至少有三分之一不能算“阿弗小传”。所幸后头有一回“白教堂绑狗索赎金”,一叠波澜壮阔把阿弗从“二逼”打回了“普通”的原型,也彰显了伍尔芙本人对时代苦难的关怀,即她体内的狄更斯潜力:

【在白教堂,或托坦汉姆庭陆的尽头的某个三角形地带,贫穷、邪恶和悲惨已经不受干扰地孳生、闹腾和繁衍了几百年。圣吉艾尔斯大街上密布的老建筑群“几乎就是受刑罚者的群居地和乞丐之邦”。穷人如此攒集的世界,被称为“鸦巢”,很贴切。因为在那里人们头贴脚地拥挤在一起,像树冠上蜂拥的黑压压的乌鸦一样,不过那些房子不是树罢了。它们几乎不能算是房子。只是一些砖砌的洞穴,由污物横流的巷子分割开来。巷子里一天到晚闹哄哄地挤着半裸的女人。到了晚上,在西区忙了一天各自营生的小偷、乞丐和妓女回流到这里。警察已无计可施。落单的过路客没有办法,只有尽可能地快走,并像比姆斯先生一样,运用许多的引语、遁词和讳称来暗示,世界远非人们想当然的那样。霍乱将要发生。也许,霍乱给出的提示不会像这样闪烁其辞。(63-64)】

可惜,至少在本书里,伍尔芙和老前辈狄更斯一样,没用进一步思考如何解脱资本主义困局,否则她或也能成个马克思主义者。“被调教得自视为一个贵族”的阿弗遭遇劫持,住了几天贫民/狗窟,目睹同是天涯沦落狗的名犬邋遢龌龊,终于明白自己毕竟只是条狗,一只随时可以被厄运车轮碾死的小爬虫。没有恶棍会因为他是巴芮特小姐的宠物而对他手下留情,剁了也就剁了。

大难不死,阿弗与主人夫妇前往意大利“开拓新自由”。意大利,文艺复兴,诗人天堂。那里,“阿弗了解了男人永远不可能了解的——纯粹的爱,简单的爱,完整的爱,这样的爱在清晨时分,不会带来连绵的忧虑,没有羞耻,没有悔恨”(95),超越了狗性、人性,臻于与造物者游的神性。我不禁怀疑,年过半百、处于艺术高峰期的伍尔芙写到此处,是不是有意亲近西方正典的另一位巨擘:《神曲》作者,但丁。如果就此煞尾,在亚平宁半岛某处阳光海岬作一场小猪麦兜的白日甜梦,唱诵几声哈利路亚,也并不坏。

但作者忧郁的目光最终把阿弗和他的小姐投回到人间,投回到衰龄的稚趣里,投回到小姐为他而作的一首诗中,投回到阿弗这条“文艺”过也“二逼”过的“普通”小狗淡然的死之上。全书末句是作者本尊的大手笔,你会看到伍尔芙忧郁的双眼正逼视着你愁颤的心:

【“奇怪的是,客厅的桌子只是静静地伫立着。”(129)】

新经典•南大版《阿弗小传》是我所读第一本伍尔芙。伍尔芙文章,早前读过《飞蛾之死》,叹了句“吹皱一池春水”,便忘得一干二净。后来听说她精神病发,投水自杀,并不觉奇怪。

奇怪的是,伍尔芙会写这么一本书,为一条小狗写。从生到死,百来页里,我看到这条名唤阿弗的西班尼尔犬平大致平淡走地过一世,终老主人屋宅之下。

起首就是It is universally admitted that…如此句式,怎不让人想起简•奥斯丁?我就感到,后以一脸忧郁示人的伍尔芙当时在着力模仿奥派幽默。偶尔还诙谐得很乔纳森•斯威夫特:“当金雀花人、都铎人、斯图亚特人还在别人的田地里扶犁躬耕时,他[西班尼尔犬]却在宫殿中悠哉徜徉”(第5页)。描绘蜜陀佛博士的容貌和家世时(8-9),完全就像在说一条草狗——哦,“蜜陀佛”译得实在比书中Three Miles Cross作“三里屯”、New Cross作“新街口”更具喜感——阿弥陀佛。

但开幕的嘻嘻哈哈不预告后面上演喜剧。1842年夏,小狗与女主人巴芮特小姐,即未来的勃朗宁夫人初度相逢,他(不用“它”了吧)来到“温坡大街散发着古龙水味道的病人房间,纷乱感觉潮水般袭来,只有那进入到废墟空城中埋没的地窖里的探险者的感觉才可比拟”(17)。比喻到底透出伍氏忧郁。“她爱阿弗,阿弗也值得她爱”(40)。他和她,蓦里相逢,恍如梦中。一个是脸色“温和红润”,“充满着健康和活力”;一个是脸色“苍白清减”,“隔绝了新鲜空气、光和自由”。有点宝黛的意思?“她说话了。而他不能。她是个女人;而他是条狗。就这样紧密相连,又这样冥冥相隔”(19)。所以,一切注定不可能,哪怕“阿弗爱她[…]她爱阿弗,阿弗也值得她爱”(40),何况她对他的爱,与他对她的,性质迥异。小狗后来醋意大发,袭击女主人男友勃朗宁先生,受罚被扇了耳光,“她[…]再也不爱他了[…]她就不再爱他了”(52)。这一事件是分水岭,之后小狗的角色就沦为勃朗宁伉俪情深的见证了,而伍尔芙手笔一改泼辣戏仿,转为淡墨素描,画出一片灰红色的翡冷翠。所以,这样一路下来,到最后,夫人因犬念诗,读罢却是“她正在老去,阿弗也是[…]但她是个女人,他是条狗[…]他曾经活着,但现在死了”(129),仓皇间悲剧落幕,教读者欲哭却无暇落泪。甚至,我有幻觉,那最感人的暮岁一景里,并不是狗跃上沙发,把脸凑近夫人,而是飞蛾扑向伍尔芙。

前面说阿弗“大致”平淡活过一世,而其所不平淡者,到底犬以主贵,不是一般人家的杂品野种。他吃过被绑架到贫民/狗窟的苦头,自己心里有数。更特出同类的是,竟为诗人辞章传诵。只是,我还好奇,悄然死去的阿弗对巴芮特小姐最后的想法是不是:还君名诗双耳垂,恨不相逢做人时?

RSS Feed

RSS Feed